小腹がすいたデスクワークの合間、つい手が伸びるチョコレート。美味しいけれど、後でちょっとした罪悪感が…。そんな経験、ありませんか?「プロテインを飲むのは面倒」「毎日サラダチキンは飽きた」という声もよく聞きます。もし、コンビニやスーパーで手軽に買えるあのおやつが、実は栄養価の高い「美容食」だとしたら?

それは「魚肉ソーセージ」です。「子どものおやつ」というイメージはもう過去のもの。今回は、なぜ魚肉ソーセージが多忙な大人の美容と健康の味方となり得るのか、その実力を徹底解剖します。 (※本記事は食材の一般的な情報提供を目的とし、効果には個人差があります。)

魚肉ソーセージが美容にいい3つの根拠

魚肉ソーセージがなぜ美容にいいのか。その理由は、含まれる栄養素にあります。文部科学省の『日本食品標準成分表2020年版(八訂)』によると、一般的な魚肉ソーセージ(1本75g)には、私たちの美しさを支える栄養素がバランス良く含まれています。

1:美肌・美髪に貢献する「高タンパク質・低脂質」

肌のハリ、髪のツヤ、健康的な爪。これらを作る基本材料は、すべてタンパク質です。タンパク質が不足すると、どんなに高価な化粧品を使っても効果は半減してしまいます。

○タンパク質: 1本 (75g) あたり 約7.8g

これは卵1個(約6.2g)を上回る量。ランチがパンやパスタで済んでしまった日に1本プラスするだけで、手軽にタンパク質を補強できます。

○脂質: 1本 (75g) あたり 約4.4g

高タンパク質でありながら脂質は控えめ。カロリーを抑えながら、必要な栄養素を的確に摂取できる、非常に効率の良い食品です。

出典: 文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」- 魚介類/<魚類>/(ソーセージ類)/魚肉ソーセージ

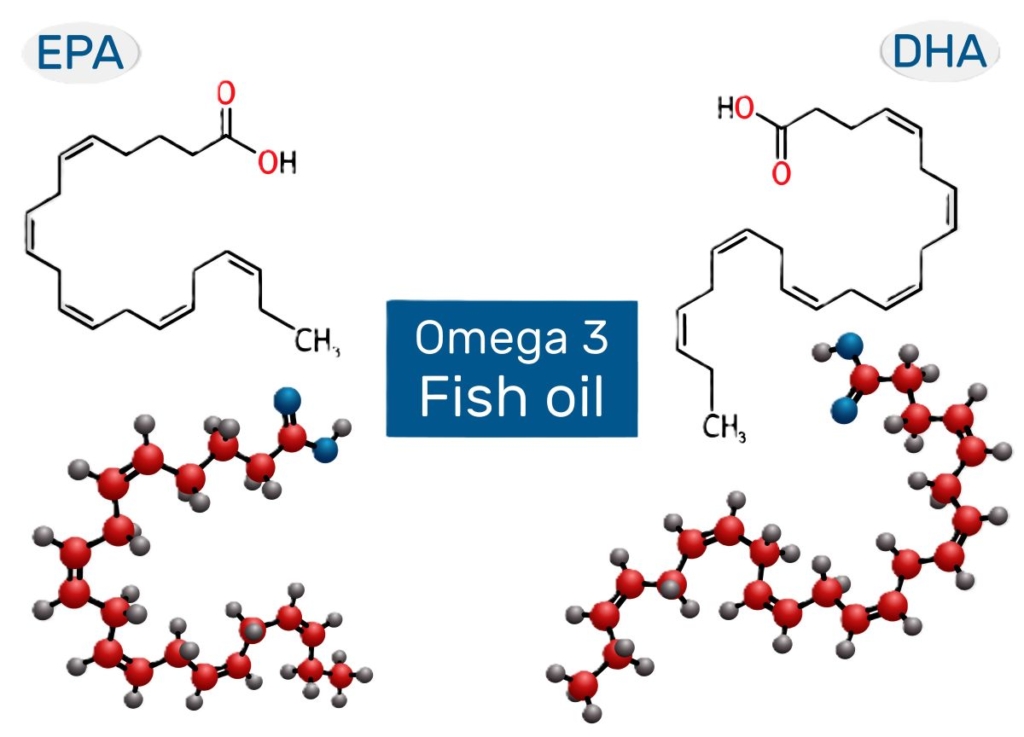

2.肌の透明感を育む「EPA・DHA」

魚肉ソーセージの原料は、スケソウダラなどの魚。魚由来の健康成分として注目されるのが、オメガ3系脂肪酸であるEPA(エイコサペンタエン酸)とDHA(ドコサヘキサエン酸)です。

これらの成分は、体内のめぐりを健やかに保つ働きが数多くの研究で示唆されています。肌のくすみや不調は、血行不良が一因となることもあるため、EPA・DHAの摂取は内側からの透明感ケア、いわゆるインナーケアに繋がります。

EPAとDHAの摂取が皮膚の水分量維持や紫外線ダメージの軽減に役立つ可能性が報告されています(引用:オメガ3脂肪酸は紫外線B波による皮膚のダメージを軽減する)。おやつとして食べるだけで、美肌をサポートする”賢い脂質”を手軽に摂れるのは、魚肉ソーセージならではの大きなメリットです。

引用: オメガ3脂肪酸は紫外線B波による皮膚のダメージを軽減する

3.心の安定を支える「カルシウム」

美容の最大の敵ともいえるストレス。イライラや気分の浮き沈みは、肌荒れに直結します。 魚肉ソーセージは、骨や歯を作ることで知られるカルシウムの補給源としても優秀です。

カルシウム: 1本 (75g) あたり 約180mg

これは、牛乳コップ1杯(200ml)のカルシウム量(約220mg)に迫る数値です。

カルシウムは、神経の興奮を抑制し、精神を安定させる働きがあります。仕事で緊張が続く時、心がざわつく時に、お守りのようにカルシウムを補給することで、穏やかな気持ちをサポートしてくれるかもしれません。

「賢い魚肉ソーセージの選び方」3カ条

せっかく食べるなら、より質の良いものを選びたいですよね。購入時にチェックしたい3つのポイントをご紹介します。

① 原材料の「魚」をチェックする

最初に記載されている魚の種類に注目しましょう。商品へのこだわりが表れる部分です。また、「魚肉」とだけ書かれているものより、「たら」「まぐろ」など具体的に記載がある方が安心感があります。

② 添加物は「目的」で判断する

結着剤(でん粉など)や保存料(ソルビン酸など)は、食感や日持ちのために必要な場合もあります。過度に避けすぎるのではなく、「着色料不使用」など、自分がこだわりたいポイントで選び分けるのが賢い選択です。

③ 「トクホ」や「栄養機能食品」も選択肢に

特定の健康効果を期待するなら、「血中中性脂肪を低下させる」などの表示が許可された**特定保健用食品(トクホ)**や、DHA・EPAが豊富に含まれることを謳った商品もおすすめです。

これはどう?「よくあるQ&A」

Q1. 毎日食べても大丈夫?塩分が心配…

A1. 確かに塩分は気になるところです。魚肉ソーセージ1本(75g)あたりの食塩相当量は約1.5g。厚生労働省が示す1日の食塩摂取目標量は男性7.5g未満、女性6.5g未満なので、1本であれば許容範囲内です。ただし、他の食事とのバランスは常に意識しましょう。「減塩」タイプを選ぶのも有効です。

Q2. カロリーは?

A2. 1本あたりのカロリーは約100〜120kcalが目安。これは、チョコレート数粒やクッキー数枚と同等か、それ以下です。腹持ちが良く、タンパク質も豊富なため、同じカロリーでも甘いスナック菓子より満足感が高く、結果的に太りにくい「賢いおやつ」と言えます。

Q3. もっと効果的な食べ方は?

A3. そのまま食べるのが最も手軽ですが、細かく切ってサラダやスープに加えれば、食事全体のタンパク質を底上げできます。また、運動後30分以内に食べると、筋肉の修復を助けるためのタンパク質補給として非常に効果的です。

コンビニで迷ったとき「置き換えてみる」

忙しい毎日の中で、完璧な食事を続けるのは困難です。でも、一回のおやつを魚肉ソーセージに置き換える。そんな小さな選択の積み重ねが、未来のあなたの肌、髪、そして心をつくります。コンビニに寄った際、ぜひ試してみてください。

「スーパーで買える」スーパーフード

「鏡を見る度に感じる肌の衰え」「診断結果を見ては気後れする将来の健康」 そんな漠然とした不安の解決策が、たった一つの身近な野菜にあるとしたら?

日常的な食事に欠かせないトマトが持っている、まるで「太陽の恵み」と呼ぶに値する驚異的なパワーと、その恩恵を最大限に引き出すための秘訣をご紹介します。 (※本記事はトマトの一般的な情報提供を目的とし、効果には個人差があります。)

【1】その悩み、トマトが解決の糸口に

冒頭でも触れましたが、年齢と共に増える肌の悩み、気になる健康数値…。これらは、体内で過剰に発生する活性酸素による「酸化ストレス」が大きな原因の一つとされています。まるで金属が錆びるように、私たちの細胞も酸化によってダメージを受け、老化やさまざまな不調を引き起こすのです。

自然界には、この酸化ストレスに立ち向かう強力な味方が存在します。その代表格が、今回主役のトマトなのです。

【2】トマトは「赤い宝石」!専門家も注目するその価値とは?

トマトの鮮やかな赤色。これこそが、トマトが「赤い宝石」や「太陽の恵み」と称される所以であり、強力な抗酸化成分「リコピン」が豊富に含まれている証です。 イタリアには「トマトが赤くなると医者が青くなる」ということわざがあるほど、古くからその健康効果が知られてきました。

近年では、世界中の研究機関がトマトとリコピンの健康効果に関する研究結果を次々と発表しており、その注目度はますます高まっています。(参考:国立健康・栄養研究所「健康食品」の安全性・有効性情報など)

【3】奇跡の成分「リコピン」の力

では、なぜリコピンはこれほどまでに注目されるのでしょうか?その秘密は、他の抗酸化物質と比較しても群を抜くその「抗酸化力」にあります。

〈3.1〉老化の元凶・活性酸素を無害化する「驚異の抗酸化力」

リコピンの抗酸化力は、なんとβ-カロテンの2倍以上、ビタミンEの100倍以上とも言われています。

この強力な力で、体内の過剰な活性酸素を補足し、無害化することで、細胞のダメージを最小限に抑え、老化の進行を遅らせる効果が期待できます。

〈3.2〉「美肌効果」シミ・シワ・たるみにさよなら!リコピンの美肌メカニズム

女性にとって嬉しいのが、リコピンの優れた美肌効果です。

紫外線ダメージ軽減:シミやそばかすの原因となるメラニンの生成を抑制。

コラーゲン保護:肌のハリを保つコラーゲンの分解を防ぐ。

ターンオーバー促進:肌の生まれ変わりを助け、くすみのない透明感のある肌へ。 まさに「食べる日焼け止め」「食べる美容液」と言っても過言ではありません。

〈3.3〉「生活習慣病予防」血管を守り、サラサラ血液へ導く力

リコピンは、血中の悪玉(LDL)コレステロールの酸化を防ぎ、血管壁への付着を抑制する働きがあります。

これにより、動脈硬化の予防や、高血圧の改善が期待でき、心筋梗塞や脳卒中といった命に関わる生活習慣病のリスク低減に貢献します。

〈3.4〉「疲労回復・免疫力」日々の元気をサポートする隠れたパワー

激しい運動やストレスによっても活性酸素は大量に発生し、疲労の原因に。リコピンは、これらの活性酸素を除去することで、疲労回復を早める効果が期待できます。

また、免疫細胞を活性酸素のダメージから守ることで、免疫機能の維持にも役立ちます。

4. リコピンだけじゃない!トマトの栄養「ドリームチーム」

トマトの魅力はリコピンだけにとどまりません。以下の栄養素たちがチーム一丸となって、健康をサポートします。

ビタミンC:抗酸化作用、コラーゲン生成、免疫力向上。

カリウム:むくみ解消、高血圧予防。

食物繊維:腸内環境改善、便秘解消、血糖値コントロール。

ビタミンA(β-カロテンから変換):皮膚や粘膜の健康維持、視力保護。

有機酸(クエン酸、リンゴ酸など):疲労回復、食欲増進。

【5】「リコピン吸収率を爆上げする」トマトの活用法

せっかくトマトを食べるなら、その栄養を余すところなく吸収したいですよね。以下のポイントを押さえるだけで、リコピンの体内利用効率が劇的に変わります!

〈5.1〉生のトマトより吸収率が高まる「加熱の魔法」

リコピンは、生のトマトよりも加熱することで細胞壁が壊れ、体内への吸収率が2~3倍にアップすると言われています。トマトソース、スープ、煮込み料理、炒め物などがおすすめです。

〈5.2〉脂溶性リコピンを逃さない「最高のパートナー」は?

リコピンは脂溶性ビタミン(油に溶けやすい性質)です。オリーブオイル、亜麻仁油、MCTオイルなどの良質な油と一緒に摂取することで、吸収率がさらに数倍高まります。

カプレーゼにオリーブオイルをかけたり、トマト料理に油を使ったりするのは非常に理にかなっているのです。

〈5.3〉「寝ている間にキレイをチャージ」夜トマトのススメ

私たちの体は、夜寝ている間に成長ホルモンが分泌され、細胞の修復や再生が行われます。

このタイミングでリコピンを摂取すると、その抗酸化作用や美肌効果がより効率的に発揮されると考えられています。夕食にトマト料理を取り入れる「夜トマト」、ぜひ試してみてください。

〈5.4〉よりリコピンが多いトマトを見抜くポイント

色で選ぶ:とにかく真っ赤に熟したものを選びましょう。リコピンは赤い色素なので、色が濃いほど含有量が多い傾向に。

品種にも注目:ミニトマトは皮の割合が多いため、リコピンを効率よく摂れる場合があります。また、加工用トマト(サンマルツァーノ種など)はリコピン含有量が高いことで知られています。

【簡単レシピ】効率的にリコピンが摂れる「丸ごとトマトのチーズ焼き」

1.トマト(大1個)の上部を少し切り落とし、中身をスプーンでくり抜く(くり抜いた中身は刻んでおく)。

2.くり抜いたトマトの中に、刻んだ中身、ツナ缶(小1/2缶、オイルごと)、玉ねぎみじん切り(大さじ1)、とろけるチーズ(適量)を詰める。

3.オリーブオイル(小さじ1)を上からかけ、オーブントースターでチーズに焼き色がつくまで焼く(約10~15分)。

4.仕上げに黒胡椒やパセリを振って完成!

【6】トマトにまつわる「Q&A」

Q1. トマトは毎日どのくらい食べればいい? A1. 特に厳密な決まりはありませんが、一般的な目安としては、1日に大きなトマトなら1~2個(約200~400g)、ミニトマトなら10~15個程度を推奨します。他の野菜とのバランスも考えて摂取しましょう。

Q2. トマトジュースやケチャップでもリコピンは摂れる? A2. はい、加工品でもリコピンは摂取可能です。特にトマトジュースやトマト缶は加熱処理されているため、リコピンの吸収が良いとされています。ただし、糖分や塩分が多い製品もあるので、成分表示を確認して選ぶようにしましょう。

Q3. 生のトマトと加熱したトマト、どっちがいい? A3. リコピンの吸収率だけを考えれば加熱した方が優れています。しかし、生のトマトには熱に弱いビタミンCや酵素が豊富です。両方のメリットを享受するために、生で食べたり、加熱したりと、調理法を工夫するのが理想的です。

Q4. トマトの皮や種も食べるべき? A4. はい、皮のすぐ下にも栄養が豊富に含まれていますし、種にもわずかながら栄養があります。可能であれば、よく洗って丸ごと食べるのがおすすめです。

Q5. トマトを食べ過ぎたときのデメリットは? A5. トマトはカリウムを多く含むため、腎機能が低下している方は医師に相談が必要です。また、体を冷やす性質があるとも言われるため、冷え性の方は加熱して食べる、一度に大量に食べ過ぎないなどの工夫をすると良いでしょう。

【まとめ】今日から始める「トマトの革命」

トマトは、手軽に手に入るにもかかわらず、私たちの美と健康に計り知れない恩恵をもたらしてくれる、まさに「自然界からの最高の贈り物」です。

その驚くべき抗酸化力、豊富な栄養素、そして何よりその美味しさを、ぜひ日々の食生活に最大限に活かしてください。今日から、食卓にトマトを一品プラスするだけで、あなたの体は内側から変わり始めます。

まずは、お近くのスーパーで、真っ赤に熟した美味しそうなトマトを選んでみましょう。 そして、紹介した「賢い食べ方」を参考に様々なトマト料理にぜひチャレンジしてみて。