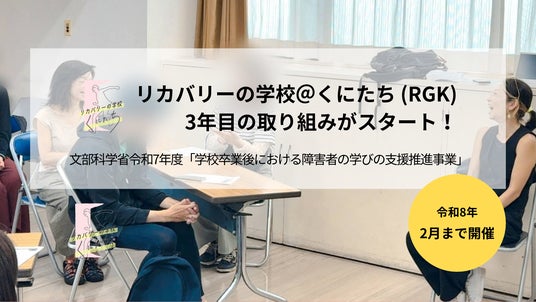

眞山舎

令和7 (2025) 年6月20日から令和8 (2026) 年2月まで複数の講座プログラムを開催

一般社団法人眞山舎 (代表理事:土屋 一登、以下「眞山舎」と表記。) は、文部科学省 (総合教育政策局 男女共同参画共生社会学習・安全課 障害者学習支援推進室) と、令和7年5月23日に、令和7年度「学校卒業後における障害者の学びの支援推進事業 (他分野連携による新たな障害者の生涯学習のモデル・ネットワーク構築) 」の委託契約を締結しました。 国立市公民館と連携して実施している本事業は、東京都国立市において多様な背景をもつ人々による「キョウドウを生きる暮らし」を実現するために、「リカバリーの学校@くにたち」 (以下「RGK」と表記。) という国立市独自の共生の学び場づくりを目指し、3年目を迎えます。

今年度は、令和7 (2025) 年6月20日から「連続講座「関係性を耕すゼミ ー対話と実践をめぐる旅ー」」を開講し、そのほか複数の講座を令和8年2月まで実施予定です。 また、この期間には、これまでの活動を考察する活動報告書の発行、成果報告会の開催、及び共生社会コンファレンス (文部科学省共催) の開催も予定しています。

RGKの概要

本事業は、その具体的な実践モデルとして、「リカバリーカレッジ」や「リカバリーの学校」を参考にしています。「リカバリーカレッジ」とは、英国で生まれた取り組みであり、近年、日本でも各地で実践されています。

この取り組みは、市民のメンタルヘルス向上に向けて、疾患のある人やその支え手が、さまざまな生きづらさなどと向き合いながら地域で豊かに暮らしていくために、支援/被支援の関係を超えて協同し、互いに学びあうことを推進しています。

また、「リカバリーの学校」は、「リカバリーカレッジ」とは別の文脈で、東京都調布市ではじめられた「精神疾患があっても充実した人生を送る」というコンセプトで、『リカバリーの学校の教科書』 (EDITEX、2012年) というテキストからテーマを選び、精神疾患経験者の体験談も交えながら、対話的な学びの時間をもつ取り組みです。

本事業はこれらに着想を得ながら、教育と福祉、一般市民としょうがいしゃをつなぐ、「キョウドウを生きる暮らし」を実現する国立市独自の共生の学びの場づくりを目指しています。なお、ここでの「リカバリー」とは、症状やしょうがいからの「回復」の意味で用いません。多様な「生きづらさ」を抱えながらも、他者とつながり、その人らしい人生を主体的に求める生き方を目指すことといえます。

また、「キョウドウ」とは、共同・協同・協働によって孤立に抗する地域を創る意味で用いています。関わる人たちの立場は異なっていても、社会的に周辺化されている人たちであっても、このプロジェクトに参加する人たちは対等な関係であり、参加・参画を通じて関係が持続していくことを想定しているのです。

国立市では、ソーシャル・インクルージョンの理念のもと、まちづくりの根幹に広義の健康=「ウェルビーイング」を据え、「健康まちづくり戦略」を策定し、今後施策を推進しようとしています。

本事業は、こうした国立市の理念や施策とも親和的で、国立市の関連部署と連携・協働することで、相乗的な効果も期待できます。特に、本事業では、これまで障害者の生涯学習分野で実績のある行政機関として国立市公民館と協働しています。国立市公民館がプログラム実施面で主体的に参画いただくことで、地域や行政全体への波及効果も期待されます。

令和7 (2025) 年度講座プログラム

1.講座「リカバリーの学校」 (全7回)

多くの方が抱えている生きづらさ。わたしたちは、「リカバリー」を疾患や生きづらさを抱えながらも「充実した人生を歩もうとするプロセス」と捉えています。この講座は、「正しいことを学ぶ場」ではなく、参加者同士でテキスト『リカバリーの学校の教科書ー精神疾患があっても充実した人生を送れます!ー』を読み合い、一人ひとりが思うことや感じることを4名程度のグループで共有し合う「言いっぱなしの場」「語り合いの場」です。自ら言葉にすることや、他者の言葉にふれることで、新しい考え方や価値観に出会ったり、自身の価値観を再確認するような場です。

>>詳細はこちら

2.連続講座「関係性を耕すゼミ ー対話と実践をめぐる旅ー」 (全6回)

– 講師

– – 原田 優香さん (合同会社&ante)

– – 大滝 文一さん (合同会社&ante)

私たちは日々、コミュニケーションや対話の大切さを耳にします。けれど実際には、関係性にまつわる悩みや葛藤を抱えながら、どうしたらよいのか分からないまま過ごしてしまうことも少なくありません。今回の連続講座「関係性を耕すゼミ ー対話と実践をめぐる旅ー」は、「関係性を耕す」ことをテーマに、対話を通してわたし自身のあり方や、他者とのつながりを見つめ直す探求と実践の場です。

>>詳細はこちら

3.スポーツ講座「ダイバーシティサッカー」で遊ぼう」 (全3回)

– 講師

– – 鈴木 直文さん (一橋大学大学院社会学研究科教授 / NPO法人ダイバーシティサッカー協会代表理事)

– – 毛塚 泰樹さん (一橋大学大学院社会学研究科 総合社会科学専攻 博士後期課程 / NPO法人ダイバーシティサッカー協会プレイフルコーディネーター)

– – 鈴木 康正さん (一橋大学大学院社会学研究科 総合社会科学専攻 修士課程/NPO法人ダイバーシティサッカー協会プレイフルコーディネーター)

「サッカーをすること」を入口に、属性、年代、性別、障害種、障害の有無等生活環境が異なるさまざまな背景をもつ人が集まり、「どうしたら目の前の人と楽しむことができるか」という問いに向き合うプログラム。企画づくりに関わる人同士も多様な背景があり、「楽しむために」という目的のためだからこそ、具体的な場づくりにおいて価値観・習慣のちがいによって摩擦が起こったり、違和感やモヤモヤを抱くことも。このプログラムは、他者と共生することのしんどさやそれを乗り越えていく対話 (言語・非言語) の力を体感する場でもあります。

*10月から12月の間に3回開催予定

4.「共につくる自己表現と交わりのマナビ場」 (5回程度)

RGK参加者の思い・願いを起点に生まれる参加者主催企画です。企画の情報はその都度RGK特設サイトや、メールマガジン『リカバリー通信』等でお知らせします。なお、8月8日は、RGKコーディネーターがファシリテーターを務める「想像ギャザリング」という単発企画が開催されます。

>>特設サイト及び『リカバリー通信』登録ページはこちら

令和6 (2024) 年度結果

– 講座プログラム実施回数:延べ26回 *昨対比140% (延べ18回)

– 講座プログラム等参加者数:延べ417名 *昨対比130% (延べ327名)

– 参加者のうち企画参画者数:ユニーク9名 (累計17名)

過去のメディア掲載

– 令和6 (2024) 年3月23日 (土) TBSラジオ「まとめて!土曜日」内「人権TODAY」で紹介

– 令和6 (2024) 年3月26日 (火) 「TBS NEWS DIG」にて記事掲載

– 令和6 (2024) 年5月14日 (火) 「都政新報」にて紹介

– 令和7 (2025) 年2月発行 情報誌「パラソル」Vol.14にて紹介

連携機関等

– 国立市公民館

– bumPo -伴歩-

関連情報

– リカバリーの学校@くにたち 特設サイト

https://www.recovery-gakko-kunitachi.com/

– 共生社会のマナビ 障害者の生涯学習推進ポータルサイト

https://kyouseisyakainomanabi.mext.go.jp/

団体情報

団体名:一般社団法人眞山舎 (さなやまや)

設立:令和4 (2022) 年11月7日

住所:東京都国立市東1-15-11 448ビル 3F

代表理事:土屋 一登

目的:「『わたし』が幸せを感じられる暮らし」を活動テーマに掲げ、地域に暮らす個人による幸福の増進に係る主体的活動及び地域社会における個人の幸福を増進する仕組み構築・基盤整備を行なっています。

団体ホームページ:https://www.sanayamaya.org

企業プレスリリース詳細へ

PR TIMESトップへ