「科学的根拠からひもとく」インナーケアの常識

「良い」と言われるものを試しても、なぜか結果が出ない。その不調、もしかしたら根本的な原因を見過ごしているのかも。「腸活」と言われて久しい今ですが、また近年、世界中の研究者が注目し、美容と健康の司令塔であることが、次々と明らかになっています。

この記事では、曖昧な経験談や流行を排除。研究資料のエビデンスなどをもとにした「確からしい、とされていること」 「まだ可能性が示唆されている段階のこと」を可能な限り区別し、現在地に基づいた信頼できる情報をお届けします。

まずチェック。あなたの腸内環境は?

□ 野菜をあまり食べない

□ 肉をよく食べる、または加工食品が多い

□ 食事の時間が不規則

□ 朝食を抜くことが多い

□ 週の半分以上は外食やコンビニ食

□ アルコールをよく飲む

□ 睡眠の質が良くない、または睡眠不足だ

□ 運動習慣がほとんどない

□ 慢性的なストレスを感じている

□ 肌荒れやニキビが治りにくい

□ 気分が落ち込みやすい、やる気が出ない

□ 毎日排便がない、または便の状態が安定しない

□ 排便後もスッキリしない

□ 便やおならの臭いが気になる

□ お腹が張りやすい

診断結果

0〜3個:素晴らしい腸内環境。この状態をキープして。

4〜8個:腸がお疲れ気味のサイン。生活習慣の見直しを推奨。

9個以上:腸内環境が乱れている可能性が。今日から本気のインナーケアを。

【なぜ?】

あなたの不調が「腸」とつながっている科学的根拠

まず知っておきたいのは腸内には約1000種類、100兆個もの細菌が棲んでおり、その構成は 指紋のように一人ひとり異なるということ。双子でさえ腸内細菌叢の組成は 異なることが研究でも示されています。

つまり「友人に効果があった方法があなたにも同じように効くとは限らない」ということ。今回紹介する方法も、あなた自身の体の反応を観察しながら、最適な アプローチを見つけるための「科学的な出発点」として捉えて。

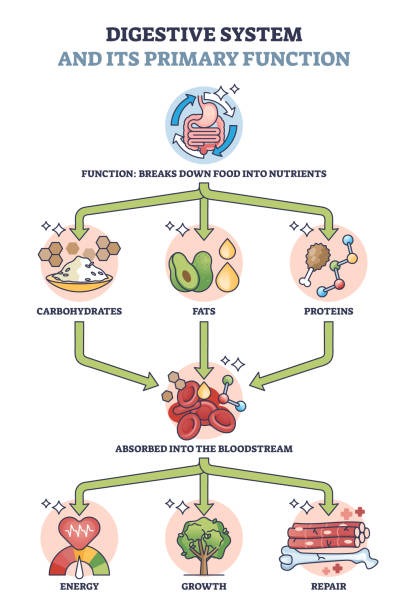

ご存じどおり腸は単なる消化器官ではなく、栄養の吸収、ビタミン類の合成、有害物質の解毒サポートなど、生命維持に不可欠な働きを担う器官。特に、美容と健康を考える上で知っておくべき3つの重要な関連性をチェック。

腸と「肌」

腸内フローラの乱れと肌荒れの関連性

腸のバリア機能が低下したり、腸内フローラのバランスが崩れたりすることが、皮膚の炎症やバリア機能の低下と関連するという研究報告が増えており、これは「腸皮膚相関(Gut-Skin Axis)」と呼ばれています。ただし、ヒトでの明確な因果関係の証明や、どのような改善策が誰に効くかは個人差が大きく、まだ研究途上の分野。

(出典: Salem, I., et al., Frontiers in Microbiology, 2018)

腸と「肥満」

エネルギー代謝における一要素

腸内細菌は、私たちが食べたものからエネルギーを取り出す効率に影響を与える可能性が、古典的な研究で示されています。しかし、肥満は遺伝、食事、運動、環境など様々な要因が絡み合う多因子性の状態。腸内細菌はその「原因の一つ」と考えるのが現在の妥当な見解。

(出典: Turnbaugh, P. J., et al., Nature, 2006)

腸と「メンタル」

複雑に連携する「第二の脳」

体内で作られるセロトニンの大部分(研究では90%前後)は腸に由来。ですが、これが血液脳関門を通過して直接脳内のセロトニンを増やす、というわけではないということ。腸と脳は、免疫系や迷走神経、腸内細菌が作り出す代謝物などを介した、非常に複雑な経路で情報をやり取りしており、腸内環境がメンタルに影響を及ぼす可能性が研究されています。

(出典: Cryan, J. F., & Dinan, T. G., Nature Reviews Neuroscience, 2012)

【どうすれば?】

科学的に正しいインナーケアの5つの順番

最も大切といっていい「順番」。ご紹介するステップは科学的根拠に基づいた基本的なアプローチ。ですがすべての人に同じ効果があるわけではありません。1〜2ヶ月を目安に 実践し、便の状態、肌の調子、体調などの変化を観察しながら、 自分に合った方法を見つけていくことが大切。

腸内環境を畑に例えるなら「荒れた土地を耕し、傷を癒し、良い土壌を作り、選び抜かれた種をまいて育てる」というステップが不可欠。多くの方が陥りがちな「いきなり種をまく(良い菌を摂る)」という間違いを避け、基本に忠実なステップを踏むことが重要。

STEP0

腸を荒らす習慣を「引く」

まず「そもそも」のことで、腸内環境を悪化させる可能性のある習慣を見直すことが最重要。特に、加工食品や過剰な糖質の制限、食物繊維の段階的な増加、良質なタンパク質の摂取、週数日の運動、睡眠の改善といった基本的な生活習慣の修正が、最もエビデンスの強いアプローチ。

STEP1

傷ついた土壌を「修復」する

腸壁の細胞はタンパク質からできており、その修復をサポート。また、腸の慢性的な炎症を抑える働きが期待されているのが「オメガ3系脂肪酸」。

何を摂るのがいい?

魚、大豆製品、卵などの良質なタンパク質と、サバやイワシなどの青魚、亜麻仁油、えごま油。アミノ酸の一種であるグルタミンは、腸管上皮細胞の主要なエネルギー源。サプリメントを用いる場合、長期的な大量摂取や既往症がある方は必ずかかりつけの医師や専門家にご相談を。

(出典: Kim, M. H., & Kim, H., International Journal of Molecular Sciences, 2017)

STEP2

良い菌が育つ土壌を「耕す」

プレバイオティクスと呼ばれていること。

何を摂るのがいい?

水溶性食物繊維(もち麦、オートミール、海藻類)とオリゴ糖(玉ねぎ、ごぼう、バナナ)。これらは善玉菌のエサとなり、彼らが作り出す「短鎖脂肪酸」が腸の健康維持に重要な役割を果たすことがわかっています。

(出典: 厚生労働省 e-ヘルスネット「腸内細菌と健康」)

STEP3

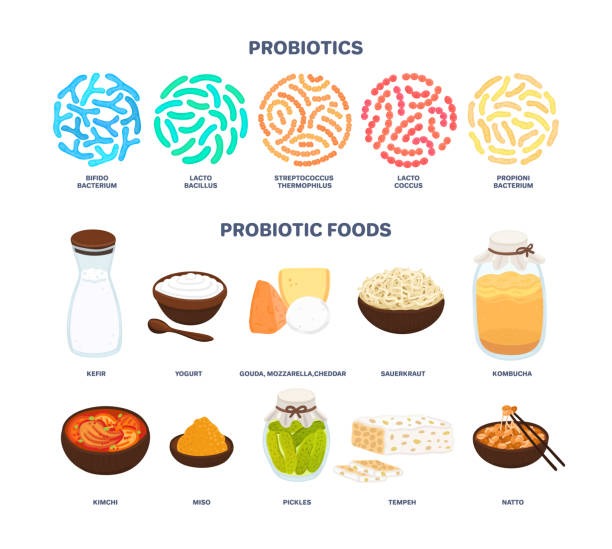

選び抜かれた「種をまく」

プロバイオティクスと呼ばれていること。

何を摂るのがいい?

生きた善玉菌を含む発酵食品(ヨーグルト、納豆、味噌など)。腸内フローラの多様性をサポート。菌は腸に定着しにくいため毎日継続することが重要。効果は菌株や個人との相性に大きく左右されます。

知っておくべき事実

プロバイオティクスとして摂取した菌の多くは、腸内に「定着」 するのではなく、通過しながら一時的に働く「お客さん」のような 存在。つまり効果を得るには「毎日継続的に摂取する必要がある」ということ。

摂取をやめると数日〜数週間で元の状態に戻る可能性が高く、菌株や個人との相性により、効果の有無や強さが大きく異なります。

実践のポイント

同じ製品を最低2〜4週間は続けて、自身の体調変化(便の状態、 お腹の張り、肌の調子など)を観察。変化を感じられ なければ、別の菌株が含まれた製品を試す価値があります。 また、プロバイオティクスだけに頼らず、STEP2で紹介した「エサ」となる 食物繊維の摂取とセットで考えることが重要。

(出典: FAO/WHO, “Guidelines for the Evaluation of Probiotics in Food”, 2002)

STEP4

多様な作物を「育てる」

何を摂るのがいい?

できるだけ多くの種類の植物性食品(野菜、果物、豆類、きのこ類など)。研究では、より多様な植物食を摂る人ほど腸内細菌の多様性が高い傾向が観察されています。推奨されている「週30種類」は分かりやすい目安ですが、まずは「種類を増やす」ことを意識して。

(出典: McDonald, D., et al., mSystems, 2018 – American Gut Projectの研究より)

現実的に続けるためのアドバイス

腸活は「完璧」を目指す必要はなし。たとえば以下のような工夫で、無理なく継続することが大切。

【コストを抑える工夫】

☐旬の野菜を選ぶ(栄養価が高く価格も手頃) –

☐乾物を活用(切り干し大根、ひじき、高野豆腐など保存性が高く安価)

☐冷凍野菜を利用(栄養価はほぼ変わらず、使い勝手も良い)

☐発酵食品は自家製も検討(ヨーグルト、ぬか漬けなど)

【継続のためのマインドセット】

「週30種類」にこだわりすぎない(まずは今より5種類増やすことから)

「できない日」があっても自分を責めない(長期的な習慣が大切)

完璧な食事より80%の継続を(3日坊主より8割の力で続ける方が効果的)

【要注意】

あなたが陥りがちな腸活の「落とし穴」

なかなか効果を感じられない人も、実は「体に良い」と思ってやっていることが、逆効果になっている場合も。食物繊維の摂り方、プロバイオティクスへの過度な期待、不確かな情報への振り回され方——これらの「落とし穴」を知ることで、より効果的な腸活へとシフト。

1

「食物繊維」の摂り方

便秘の方が不溶性食物繊維(玄米、きのこ類など)を急に大量摂取すると、逆にお腹が張ることがあります。まずは水溶性食物繊維から意識的に増やしましょう。過度な不快感が続く場合はSIBO(小腸内細菌増殖症)の可能性も考えられるため、専門医への相談を。

2

「とりあえずヨーグルト」という思考停止

プロバイオティクスの効果は菌株に依存します。先述したとおり、多くの菌 腸に定着せず、摂取を止めれば数日〜数週間で効果が失われる 「一時的なサポート」であることを改めて理解しておくことが必要。

【現実的なアプローチ】

「ヨーグルトさえ食べていれば大丈夫」ではなく、食物繊維など 総合的な食生活の改善とセットで考えること。経済的負担が大きい場合は、高価なサプリより、納豆や味噌など 日常的な発酵食品からでも十分。プロバイオティクスは「魔法の解決策」ではなく、腸内環境を サポートする「選択肢の一つ」として捉えることが重要です。

3

「リーキーガット」という言葉との付き合い方

「リーキーガット症候群」という言葉は広く使われていますが、単一の確立された医学的な診断名ではありません。「腸管透過性の亢進(腸のバリア機能が低下している状態)」という現象として捉え、過度に不安にならないように。

【どうなるか?】

腸内環境が良好のサイン

腸内環境の変化は、日々の「便」に現れます。

理想の便とは? 4つのチェックポイント

☐色ー黄色〜黄褐色

☐形ーバナナ状で、表面がなめらか

☐硬さー練り歯磨き粉くらい。いきまずにスルッと出るのが理想

☐匂いー強い腐敗臭がしない

これらの状態を目指し、日々の変化を観察することが、腸活のモチベーション維持に。

【最重要】

新しい習慣としてとり入れる

インナーケアとは、なにもストイックなものではなく、科学的な知識をヒントに自身の体と対話し、心地よいバランスを見つけていく新しい習慣。完璧を目指す必要はなく、まずは明日の朝食に味噌汁を一杯加える、あるいはいつものサラダに海藻をトッピングしたり。

そんな楽しめる範囲の小さな一歩が、未来のあなたを確実に内側から輝かせます。体は自分が思っている以上に賢く、正直。小さな変化に耳を澄ませ、そのプロセスを楽しんで。